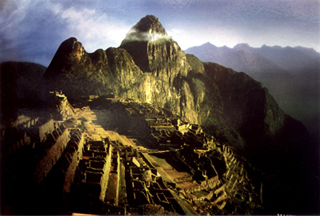

インカ道トレッキング〜マチュピチュへ

Camino INKA a Machu Pichu

(2003年9月7日〜11日)

ペルーを後にして半年。大学の先輩達とペルーで合流して、マチュピチュまで

インカ道を3泊4日で歩く企画が盛り上がり、インカトレッキングはペルー在

住中にはかなわなかった夢であるし、また懐かしい生徒達の顔も目に浮か

び・・結局わがままを許してもらい、1ヶ月近いペルー旅行となりました。

8月30日、ペルーの空港を降り立つと、懐かしい匂い。まだ寒いリマ。ペル

ーの兄貴、大森雅人さんのペンション・ムンドアミーゴにお世話になりながら、

ノグチ学園を1日おきにたずね、子供達の成長した姿に驚き、後任の二人の子

供達に慕われ元気な姿に安心し、また懐かしい先生方、校長先生と再会を喜び

合い、娘さんネイディは男の児を生んだばかり。7匹いた犬達は半分に減って

しまっていたけれど、変わらない風景。

信じられないといった表情で、駆け寄ってくれる生徒たちが温かかったです。

9月7日 リマ−クスコ

明日からのトレッキングの注意事項などを、エージェントの方に伺い、高山病

の兆候を感じながら、早めに宿泊先へ。

これから旅行する方のため、念のため注意事項。

飛行機で3000mを超える高所へ移動するため、着いた日の休養は必要不可

欠です。クスコ出身の友人によると、クスコは土地のエネルギーの強いところ

なので着いた当初も“元気”な気がしますが、体がついていってないので、注

意が必要。空港に着いて荷物を受け取るまで、ゆっくり歩き、両手を広げての

深呼吸が効果的です。

外へ出ると、陽射しが強いので暑く感じても、日陰は寒く天候も変わりやすい

ので、決して薄着はせず、重ね着で調節し、特に足元は長い靴下をはいて冷や

さないようにすると、高山病にかかりにくいことを山好きな知人に教えてもら

いました。

胃の消化が悪くなるので、夜食は軽めに、冷たい飲み物はなるべく避けて(ビ

ールなども常温が普通)、コカ茶(マテ・デ・コカ)やコカの葉などをかじり

ながら、高山病予防を。

<1日目>CUSCO(3360m)--KM.82 (2600m)--HUAYLLABAMBA(3000m)

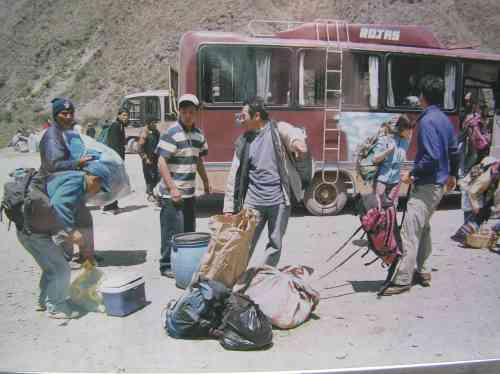

KM.82(キロメトロ・オチェンタイドス)からトレッキングは始まります。

今回は9人グループだったので、あらかじめHPやe-mailで日本からクスコの

旅行社へトレッキング申し込み。1人480$でガイド・ポーター・料理人総勢

13名に、行程中の食事、テント、寝袋一式、KM.82まで行きの専用車、帰りの

アグアスカリエンテス−クスコ間の列車が含まれていました。

ちなみに現地で申し込むと200〜240$くらいでツアー参加できるようで

すが、8〜9月のシーズンは順番待ちだったという話も聞きました。

ベロニカ氷河(5860m)を中心にチコンやサルカンタイなどの白い山嶺をのぞみ

ながら、専用車にて82KM地点へ。ここでパスポートチェックなどを行い、

つり橋を渡りウルバンバ河を渡り、川沿いの自然路を歩き出します。遥か前方

には氷河を抱く白い頂、道筋にはカクトゥス(=サボテン)の花。ベロニカは

ケチュア語で「聖なる涙」という意味。

自分では行動に必要な物だけ軽リュックに背負い、重い荷はポーターたちが先

にキャンプ地まで運び、料理を用意しテントを設営してくれます。各食事前に

はお湯を張った洗面器と石鹸、タオルを用意してくれました。またキャンプ地

は川の支流にあり、冷たいけれど、男の人なら水浴びも可。この日は星がきれ

いで、南十字星の輝きも目にしっかりやきつけることができました。

ワイヤバンバとは「牧草に充ちた草原」という意。ここまでは集落があり、飲

み物やお菓子の購入も可能でした。具合の悪くなった西洋人がロバにまたがり

引き返す姿も。。翌日は最高所の峠越えを控えているので、ここまでに体力的

に困難があった場合は引き返すことを決めなくてはなりませんでした。

<2日目> HUAYLLABAMBA--WARMIWANUSCA(4200m)--PACAYMAYO(3500m)

行程中、最大の難関、First Passへの登りが始まります。

朝6時にテントへ運ばれてくるお茶で目を覚まし、朝食後7:30出発。

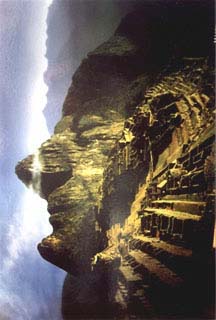

ワルミワニュスカ(=Dead Woman's Pass)を目指し、長く辛いカミノ(道)を

一歩一歩、励ましあいながら、進みます。この峠の名(死んだ女)からは、

「死ぬ想いをする程、辛い峠」というイメージを持っていたのですが、由来は

この峠がまるで、女性が仰向けに横たわる姿に見えるのによるらしく、山の形

が丁度その女性の横顔と胸部にあたり、ガイド曰く、この女性の姿を目指し男

たちは力をよみがえらせ先に進むのだとか。

約5時間の登りで峠登頂!付近には "Apachetaアパチェータ"と呼ばれる石積み

が幾つも見られ、今も昔も、ここを通る旅人たちが安全を祈願し、石を積み上

げていくようです。

風の強い峠を避け、少し下ったキャンプ地で昼食。温かいスープに心身ともに

ほっと一息。元気なメンバーたちはUNO や野球をポーターも一緒になって遊

びだす。それから約1.5時間の下りで本日のキャンプ地、パカイマヨ(=隠れ

た河、の意)へ。

先に進んでいた欧米人たちのグループにここで追いつき、キャンプ地はテント

を間違えそうなほどのにぎわい。水の出るトイレがありました。

18時頃、お茶タイム。ポップコーンやクラッカーとジャム、お茶、ココアなど

で和んだ後、20時、夕食。スープとメインにはトゥルーチャ(マス)のフライ。

デザートにはマサモラーダという、紫トウモロコシの粉を甘くトロッと煮込ん

だものなど、毎食、腕をふるったペルー料理を満喫。

またこの日の夜はなんと、サッカーのワールドカップ予選、ペルー対チリ戦が。

メンバーの持参したラジオに、仕事を済ませたポーターたちが次々に食事用大

テントに集結。先に休んだ私のテントまで、彼らの歓声やため息が聞こえてき

ました。折りしも振り出した強い雨の音を聴きながら、寝袋にくるまり、勝利

の歓声が響くのを心待ちにしていましたが・・・無念!歴史的背景からも雪辱

を果たしたかったであろうチリとの戦いに敗れてしまいました。明日はみんな

ちゃんと働いてくれるだろうか。。21年ぶりのW杯出場は雨の中、夢と。

<3日目>

PACAYMAYO(3500m)--Runcu Raccay(3800m)--Secod Pass(3950m)--

SAYACMARCA(3600m)--Third Pass(3650m)--WINAYHUAYNA(2700m)

見所たくさんの長い一日が、小雨に煙り雲沸き起こる山々を後に始まりました。

トレッキングに雨と言うと、ついてないと思うかもしれませんが、山の雨は気

持ちよく、また、インカ時代に整備された石畳の道は、雨の日のその偉大さを

発揮し、ぬかるみにはまる事もなく、非常に歩きやすかったです。

亜熱帯の森に入れば、雨に濡れたランや野生のベゴニアの花々、その可憐さが

一際目をひき、和ませてくれます。特に、Bailarina del rey=王様の踊り子とい

う名のランは、上部3枚の弁が赤く、下の1枚の黄色い花弁はスカートのよう

に膨らんでおり、花の精か着飾った少女が両手を広げて踊っているよう。

軽い登りの後、ルンク・ラカイという遺跡を通ります。ここはかつてタンボと

呼ばれる休憩所であったそうです。またその役割の他に、太陽や星の運行を観

測していたらしく、ピルカと呼ばれる円形の石組みの何ヶ所かが切り取られ窓

になっており、そこを通る光線によって、季節のありかを知ったようです。農

耕のために、収穫、種まきの時期を知るのは重要で、こうした天文台は、その

後の遺跡にもいくつか見られました。

やがてヤナコチャ(=黒い湖)を始め、“qochaコチャ”とケチュア語で呼ば

れる、地塘のような湖がいくつか現れ、この辺りにはアンデスシカやアンデス

ギツネ他、色々な動物が水を飲みにやってくるそうです。カモメが休んでいる

のが見られました。

この歴史的保存地区には、絶滅の危惧のある、小鹿などの希少な動物も種々生

息しているそうで、またアンデス原産のランやベゴニアは、多種豊富に自生し

ています。丁度9月から雨季にあたり、いくつか花開いているのを見ました。

アオバンバ谷を見下ろすようにそびえるサヤクマルカという遺跡は、1915年、

ビンガム率いる探検隊によって調査されました。儀式的要素が強く、彫刻や細

工の施された石組みで出来た複合的な施設で、厳格な管理の元におかれていた

そうです。

そこから下ると、ヒマラヤ杉やコケに覆われた木々の茂る亜熱帯雨林に入り、

蚊が多く、虫除けスプレーは必携でした。

かつて司祭の住居だったと言われる、コンチャマルカという遺跡を過ぎ、チャ

キチャ(Dry Lake )を過ぎると、実に印象深いインカ・トンネルが現れます。

20mくらいの大きな岩がすっぱりと人の通れる幅で切られたように、重なり合

っている間に人工の階段があり、まるで別次元の世界へ一瞬入るような気持ち

を覚えました。

ほとんどがオリジナルというインカの石畳の道は、完璧なまでに平らに整備さ

れていて、大きな岩肌の合間にどのようにして、どれだけの歳月をかけてこの

道が作られたのかと、いにしえの彼らの技術と努力に感嘆します。

Third Passを越え、プユ・パタ・マルカ(=雲の上の場所)という遺跡でガイ

ドのウンベルトから、興味深い説明を受けました。

――マチュピチュは、聖なる身分の司祭や王族などの選ばれた人々の住む聖地

であると共に、総合大学のような役割を持っていた。

そこに至るこのカミノ・インカは、学びの道でもあり、人々は、マチュピチュ

に至るまでに必要な知識をそれぞれの遺跡で身につけていった。

例えば、サヤクマルカは特に、インカの世界観である3つの世界、

ハナンパチャ(=常世の国、あの世、魂の世界)

カイパチャ(=現世、この体の存在する世界)

ウクパチャ(=根の国、黄泉の国、死の世界)

それについて学ぶところであり、プユパタマルカは、この世とあの世のつなが

り、神とのつながりを感じる場所である、と。

遺跡を見下ろせば、婉曲した石作りの建物は山の稜線に沿っており、決して自

然を破壊したり、ねじ伏せるのでなく、寄り添うように生きていた、彼らの自

然観を顕していると思いました。

また、大地の裂け目や洞窟は、大地の母 パチャママにつながる、神聖な場所

として、収穫物の中で特に出来のよい物や、大切なコカの葉などが捧げられて

いたそうです。

ガイドのウンベルト氏は、考古学だけでなく、天文学、地理学、歴史、人類史

なども学んだそうで、造詣の深い面白い話を聞かせてくれました。また農家に

育ち、幼い頃から農業を手伝ってきた彼は、インカの時代からの習慣も聞かせ

てくれ、たとえば、9月は雨季を待って種まきの時期になりますが、特に満月

の夜、月明かりの元で種まきを行うそうなのです。そうすると、作物にも月

の力が充ち、よい実りを得られる――そう信じられているそうです、今も。

ウィニャイワイナに着くと、見事な段々畑が連なり、眼下にはるかウルバンバ

川と今日のキャンプ地が望めます。このテラス状の段々畑は、農業試験場とし

て、各地から集められた種をそれぞれ異なる条件で栽培し、成功するとその種

を各地に持ち帰り、生産を重ねたとか。石造りの建物はその生産物の貯蔵庫で、

何種類もの芋やユカ、コカ、キヌア、トウモロコシ他のものが作られ納められ

ていたそうです。テラスは3層から成り、基部に石を積み敷き、その上に土、

最上部には遠くから運ばれてきた栄養のある土が敷かれていたことが、調査か

ら明らかになっているようです。

車輪も作らず文字も持たなかったインカの人々。一つの遺跡を作るのに50年

の月日を費やしたとも言います。ひたすら石を削り、磨き、運び、重ね・・・

しかし、エクアドルからチリに至るまでの広大な領土にインカ道を整備し、情

報をキープとよばれる紐の結び目で伝え飛脚(チャスキ)を走らせ、特産物は

交換しあい、相互扶助の思想を持っていた彼ら。

Ama llulla(嘘つくなかれ) Ama queylla(怠けるなかれ) Ama sua(盗むな

かれ)の三戒を律し、Ayni (隣人を手伝い)Minka(共同体を助け) Mita(政

府を助けよ)と説いた、彼らの教えは、Chakanaチャカナと呼ばれるインカの

星に象徴されてあり、むしろ今の世以上に高度に進歩した精神文化を持ってい

たように感じられたなりませんでした。

ウニャイワイナは土地の名であると共に、この辺りに咲くランの花の一種の名

前でもあります。“永遠の若さ”という意味のケチュア語で、このランに限り、

雨季に限らず年間、花開いているそうです。

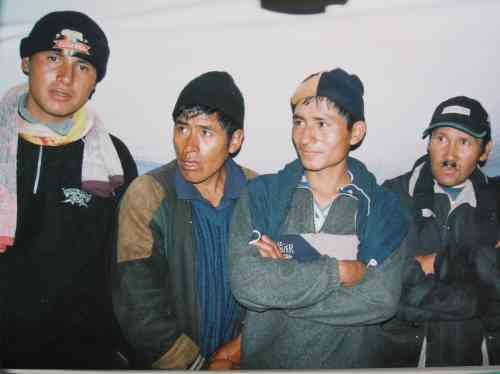

トレッキング最後の夜。心のこもった夕食の後、ポーターさん全員に集まって

もらい、簡単ながらお別れ会を。一人一人に御礼を述べ、こちらはメンバーが

島唄を披露して拍手喝采、彼らの一人はサルサの踊り方を教えてくれたり。

ガスや食材、食器、鍋、水、テント・・重い荷物を素朴な装備で背負い、汗を

流し、彼らもまた疲れた足を懸命に前に運びながら、私達と後になり先になり

歩いてきてくれました。雨の中、テントまで朝のお茶を運び、洗面器を用意し、

時間にも正確に、気さくな誠実さでずっとアテンドしてくれた彼ら。

次第に友情のような気持ちすら感じていました。

雨はまだ続いているけど、明日はいよいよマチュピチュです。

<4日目> WINAYHUAYNA(2700m)--INTIPATA--INTIPUNCO--MACHU PICHU(2400m)

午前4時起床、朝食。夜明け前の暗闇の中を、ヘッドライトを灯した雨具姿の

旅人たちが、列になってキャンプ地を後にします。

細かい雨に雨具の中まで濡れそぼりながら、気持ちはどんどん、軽くなってい

くのを感じていました。インティパタを過ぎると何か熱い力がわいてくるよう

で、「入らせていただきます」そんな気持ちに。ウンベルトが言うように、学

びの道を通って聖地へと至る、そんな心の充足感があったのかもしれません。

去年、アグアスカリエンテスからバスに乗って訪れたマチュピチュの遺跡は、

雲の合間に全容を現し壮大だったけれど、今、霧に包まれたマチュピチュの姿

は、その時以上に強く、強く、心に響いてきました。

太陽の門=インティプンクを抜け、遺跡最高所の見晴台へ。雨の中、リャマや

アルパカが草を食んでいる。展望は開けず。。

かつてリャマなどの生け贄を捧げた、平らに磨かれた大きな岩。その周りには

石が散らばっています。旅人たちが、聖なる土地マチュピチュに向かう道、重

い石を背負い歩くことによって、その身を大いなるものに捧げ、聖地への入口

に「入らせていただきます」との想いを込めて、置いていった石たちだと。

犠牲台の先端は山の形に削られてあり、それはその正面にそびえる山をかたど

ったものであるそうです。

山は、聖なるもので、それぞれに神が宿っている。

水は生命。星の動きは人の世の動きをも司る。

神殿には、いくつかの“くぼみ”があり、そこには神に仕えた人々のミイラ

が安置されていた。そのミイラたちが示すのは、次の世、魂の世界。

肉体はこの地上の世界 カイパチャにとどまるが、魂はハナンパチャへと旅だ

ち、再生する。その橋渡しをするのが鳥、コンドル。

コンドルの羽の形の神殿は、シンボル的な扉。こちらの世界からあちらの世

界への通路である――実証に基づきながら想像の羽根を広げてくれる、フンベ

ルトととの出会いもまた感慨深いものでした。

降り続く雨。メンバーは二手に分かれ、遺跡に隣接して立つ豪華ホテルで様子

を見ながら体を乾かすグループと、濡れたついでとワイナピチュめざし出発

するグループとに分かれました。ワイナピチュ=若い峰は遺跡を見下ろすように

そびえ、標高差300m、往復3時間弱。楽勝・・と思いきや?

ガイドのウンベルトは遺跡にとどまり、残るメンバーと一緒に雨があがるのを

待つことに。無線機を託され、彼とやりとりできる手はずを整え、6名出発。

まずは登山口目指して遺跡内を進みましたが、さっそく道に迷い・・頼りない

俄かガイドの私に、遠くで背中を見送っていたウンベルトから指示が届きます。

針路を取り直して、ようやく登山口へ。時間はあまり残されていない。

急峻な登りに息はあがり、束の間、雨に濡れている寒さを忘れますが、ランや

ベゴニアの可憐な姿に止めた足は先へ進む事を拒み、体力はかなり限界に・・

それでもメンバーの姿に励まされながら、渾身の力で上へ、上へ。中間報告を

入れながら、ようやくたどり着いた頂上。深まる霧。真っ白なミルクの中に浮

かび上がっているような私たち。一瞬の雲の切れ間に深い谷があらわれたのみ

で、遺跡の全貌を見ることはかないませんでした。でも満足感は大きかった。

山頂には王の玉座がありました。やはり山の天辺の岩が自然なイスの形に磨か

れてあり、そこに腰をかける者は、悠久の時に誘われるよう・・往時のインカ

もまた、ここで息を整え、侵入者を見張るというよりは、泰然と独り、世の行

く末、己が使命など、様々な想いに心をこらしていたのかもしれません。

メンバーの一人が作成した フォトアルバムをご覧下さい。